Eines Tages jagte mein Onkel mir so einen Schrecken ein, dass ich zum Geist wurde.

Wie es dazu kam, klingt zunächst paradox. Der Onkel sah es nämlich nicht gern, wenn ich mich erschreckte. Und ich war ein überaus ängstliches Kind, das, wie er meinte, sich vor Dingen fürchtete, die der Furcht überhaupt nicht wert seien, wie etwa stechende Insekten oder die Dunkelheit vor dem Einschlafen. Seit ich eine Sendung gesehen hatte, die erklärte, wie der Strom in die Steckdose kam, fürchtete ich mich zu seinem grossen Ärger auch vor Steckdosen. Die technische Aufklärung hatte mir das Misstrauen gegen diese praktische häusliche Einrichtung nicht genommen, sondern im Gegenteil erhöht; denn jetzt wusste ich von der starken Spannung, die durch die Wände des Hauses vibrierte. Tunlichst wollte ich vermeiden, damit in Berührung zu kommen. Ich hatte mir darum angewöhnt, jegliche Geräte, von Mutters Mixer bis zu Vaters Stereoanlage, mit besonderer Vorsicht ans Netz zu schliessen. Zu diesem Zweck fasste ich die Stecker möglichst am Kabelansatz und führte die Kontakte mit, wie der Onkel behauptete, «quälender Langsamkeit» zu den Löchern. Mit derselben Behutsamkeit zog ich sie wieder ab. Die Sorge darüber, ob ein Kind langsam oder schnell mit Steckern hantiert, erscheint jedem klar denkenden Menschen irrig. Nur meinem Onkel nicht. Als er mich nun einmal dabei beobachtete, wie ich den Anschluss des Staubsaugers langsam mit den Fingern umschloss, verlor er die Geduld, riss ihn aus der Dose und drückte die Kontakte unmittelbar auf meinen nackten Arm. Offensichtlich wollte er mir damit beweisen, dass von ihnen keinerlei Gefahr ausging. Tatsächlich war ein einmal ausgestecktes Kabel ja völlig harmlos. Nur wusste ich das damals noch nicht, ja, ich bildete mir sogar ein, der Strom flösse, erst noch in der sicheren Wand, nun durch mich hindurch. Die Folge war ein grosser Schrecken – mehr als das – ein eingebildeter Tod.

Den merkwürdigen Umständen meines Ablebens gemäss, besass ich fortan zwar nach wie vor einen Körper und war auch dazu in der Lage, mit ihm den Alltag zu bestreiten – schwebte jedoch stets ein Stück über den Dingen. In ätherischem Zustand erteilte ich dem Körper Befehle, die dieser lediglich wie eine Marionette ausführte. Der Lage zum Trotz, durchlief meine Physis ihre Schullaufbahn mustergültig. Sie studierte Betriebswirtschaft, suchte sich einen Beruf bei einer Versicherung und verdiente gutes Geld. Während all der Zeit fiel gar niemandem auf, dass da eine leere, lethargische Hülle am Werk war. Je älter ich wurde, desto mehr verlor ich indes mein Interesse an ihr und suchte mir ein anderes Betätigungsfeld, das, wie ich meine, Geistern mehr zu Gesicht stand: den Schrecken. Es fing zu meiner Studentenzeit an. Wenn die Leute etwa glaubten, ich sässe über ein Buch gebeugt in der Unibibliothek, schweifte ich in der Nähe umher und zwickte sie ins Ohr. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Während manche schreiend das Weite suchten, sprangen andere in die Luft. Wieder andere, die mich besonders amüsierten, schlugen sich selbst ans Ohr, als hätte eine Mücke sie gestochen. Später, als mein Körper bei der Versicherung arbeitete, terrorisierte ich die Mitarbeiter auf der Herrentoilette, indem ich laut donnernd gegen die Kabinentüren polterte. Sie schrien und tobten mit heruntergelassenen Hosen. Einmal ging mein Spuk sogar so weit, dass die Abteilung einen Geisterjäger kommen liess. In der Zeit, da er mit dem Aushorchen astraler Schwingungen beschäftigt war, fuhr ich kurzzeitig in den Körper zurück, um seinen Treiben zu entgehen. Aber kaum war der selbsternannte Experte wieder abgezogen, setzte ich meine Spässe munter fort. Dennoch hatte die Rückkehr ins Irdische, so flüchtig sie auch war, etwas verändert. Denn allmählich begann ich mein Tun in Zweifel zu ziehen. Wofür das Ganze? Hoffte ich, durch das Erschrecken neue Geisterfreunde zu finden, die, wie ich, aus ihrer Haut gefahren waren? Das würde, wie ich erkennen musste, trotz ausgefeiltester Methoden nicht geschehen. Oder war meine Hoffnung eine andere, nämlich, dass ich den Schrecken, den ich selbst erlitten hatte, irgendwann überwand, indem ich ihn fortführte? Auch das gelang mir nicht. So ungern ich es zugab, all mein Poltern und Rumpeln hatte keinen Zweck – nicht einmal den, mich am Onkel zu rächen, denn er war vor einigen Jahren ohne mein Zutun an einem Herzinfarkt gestorben.

All jenen Sinnfragen nachhängend, verfiel ich in den nächsten Tagen und Wochen in eine trübe, grüblerische Stimmung. Ich war nicht einmal mehr dazu in der Lage, den alltäglichen Verrichtungen meines Körpers zu folgen. Stattdessen fühlte ich mich einem dumpfen Traum gefangen, starrte aus dem Fenster ins Leere. Draussen ging das Leben in schlafwandlerischem Einerlei vorüber. Regen plätscherte auf die Dächer, Passanten eilten über die Strasse, auf der graue Autos dahinfuhren. Die Zeit verstrich ohne Höhen und Tiefen, und sie wäre noch weiter auf diese Weise verstrichen, hätte ich auf einmal nicht einen üblen Geruch wahrgenommen. Ich drehte mich um und gewahrte in einer dunklen Ecke meiner Wohnung den Körper. Er lag schlaff auf der Couch, eine Bierdose in der Hand. Leise lief der Fernseher, doch er schenkte ihm keine Beachtung, stierte stattdessen auf die Dose und murmelte sinnloses Zeug vor sich hin. Für den Geruch waren offenbar seine Socken verantwortlich. Das erste Mal seit meiner Kindheit erschrak ich wieder: Was war passiert? Hätte ich nicht längst bei der Arbeit sein müssen? Aber nein: Auf dem Tisch lag ein Brief, ein Kündigungsschreiben der Versicherung. Ich versuchte meine Gedanken zu sammeln. Wie es schien, hatte ich in den vergangenen Wochen eine Menge verpasst. Oder schlimmer: verursacht, denn ohne meine Anleitung hatte der Körper zu weniger als nichts getaugt. So entschied ich hier und jetzt, dass mein Zustand ein Ende haben müsse. Langsam und vorsichtig – auf dieselbe Weise, in der ich früher die Kontakte zu den Löchern der Steckdose geführt hatte – schwebte ich auf meinen Körper zu, bis wir endlich wieder miteinander verschmolzen; diesmal für immer.

Ich musste mich ja doch auf meine Art mit ihm arrangieren – mit aller Behutsamkeit.

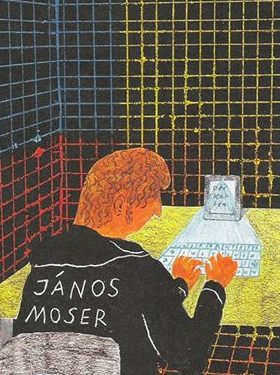

Geist geworden

Kategorie: Literatur