«Verbrecher, Künstler, ich sehe hier keine grosse Differenz.»

Soeben war ich nach einer Operation aus dem Schlaf erwacht, weshalb ich die merkwürdige Bekundung des Arztes zuerst für Einbildung hielt.

«Von wem sprechen Sie?», fragte ich träge. Meine Zunge wollte mir kaum gehorchen.

«Erinnern Sie sich nicht?», fragte er. «Sie erzählten mir, Sie seien Musiker. Solange Sie Ihr Instrument spielen und man Ihnen zuhört, ist alles gut. Aber sobald die Menschen morgens zur Arbeit fahren, während Sie im Bett liegen bleiben, müssen Sie sich wie ein Aussenseiter vorkommen, nicht?»

«Sie haben Recht, mein Leben ist nicht wie das der meisten geregelt», räumte ich ein. «Aber macht mich das zum Verbrecher?»

«Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Auf Wiedersehen.»

Ich wurde aus dem Spital entlassen.

Wie sich herausstellte, gewannen die Worte des Arztes eine unliebsame Bedeutung: denn überall begann ich sein Gesicht zu sehen. Egal, ob ich gerade mit dem öffentlichen Verkehr fuhr, ein Konzert gab, im Restaurant ass oder durch ein Museum spazierte, immerzu begegnete mir der Arzt in seinem Kittel, grinsend, lauernd. Nie stellte er sich mir in den Weg, doch liess er mich auch nie in Ruhe. Als ich eines Tages im Park an ihm vorbeiging und er mir hämisch hinterhergrinste, wurde es mir zu viel. Ich wandte mich auf dem Absatz um und schleuderte ihm die Faust ins Gesicht. In der nächsten Sekunde verwandelte er sich in den Polizisten zurück, der er wohl immer gewesen war.

«Sie kommen jetzt mit», sagte er grimmig, mit den Handschellen klimpernd.

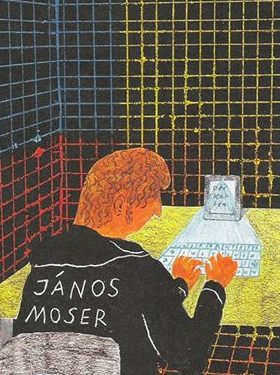

Mit hängendem Kopf liess ich mich abführen.

Am Ende des Schlafs

Kategorie: Literatur