«Lassen Sie mich frei, Herr Professor», stöhnte ich.

«Nochmals, ich bin kein Professor», sagte der junge Mann verärgert. «Und diese förmliche Anrede passt nicht.»

«Warum nicht?», fragte ich. «Du hast mich gefangen, ich bin deinen Wünschen hilflos ausgeliefert. Willst du kein Professor sein?» Ich klammerte mich an die Gitterstäbe. Der Käfig stand am Boden eines Kellerraumes, der stockfinster gewesen war. Nun leuchtete an der Decke grelles Licht, das den Raum wie ein steriles Krankenzimmer aussehen liess. In der Mitte stand der junge Mann und beobachtete mich argwöhnisch. Doch sein Blick wurde unsicher, als ich die Bitte wiederholte und mich aufreizend gegen die Gitterstäbe presste.

«Ich lasse dich erst frei, wenn du mir versprichst, etwas für mich zu tun.» Er näherte sich dem Käfig, die Hände in den Hosentaschen.

«Und was soll das sein?», fragte ich, obwohl ich ahnte, dass es etwas mit seinem Traum zu tun haben würde.

In der vergangenen Nacht hatte ich ihn heimgesucht. Der Inhalt des Traums war schnell erzählt: Nach einer akademischen Erbsenzählerei, die bis in die Abendstunden dauerte, strömte eine illustre Gesellschaft mit Champagnergläsern auf die Dachterrasse eines geisteswissenschaftlichen Instituts. Was gefeiert wurde, erschloss sich mir nicht, doch die Aufmerksamkeit kreiste stets um einen noch jungen, gutaussehenden Professor, in dem ich unschwer den Träumenden erkannte. In weltmännischem Habitus unterhielt er sich mit seinen Bewunderern, lachte, verteilte Komplimente und erhielt welche – besonders von den Frauen. Sobald der Alkoholpegel stieg und die Hemmungen sanken, kam ich ins Spiel. Ich gab mich als eine erst kürzlich eingestellte Mitarbeiterin des Lehrstuhls aus und umgarnte den Professor, bis er mir willig in meine Wohnung folgte. Dort riss ich ihm die Kleider vom Leib und schlief mit ihm. Infolge seiner Karriere, die viel Fleiss und Einsamkeit erforderte, hatte er bislang kaum Erfahrungen gesammelt, und war somit mein leichtes Opfer. Zumindest dachte ich das, bis er mich überwältigt und mir eine merkwürdige Fussfessel angelegt hatte. Danach war ich in diesem ungemütlichen Keller aufgewacht. Das schmerzhafte Pochen in meinem Kopf sagte mir, dass ich mich nicht länger in seinem Traum befand. Ich verstand nicht, wie er mir auf die Schliche gekommen war; mehr noch ärgerte mich aber, dass ich mich so leicht hatte übertölpeln lassen. In seinem wahren Leben war der junge Mann lediglich ein Doktorand, noch weit entfernt von bedeutenden akademischen Weihen.

«Du musst mir versprechen, nicht davonzulaufen», sagte er eindringlich, während er den Käfigschlüssel aus der Hosentasche zog.

«Versprochen», log ich, froh darüber, dass mein unterwürfiges Schauspiel Wirkung zeigte. Normalerweise hätte ich die Gitterstäbe mit Leichtigkeit auseinandergerissen, doch fühlte ich mich seltsam schwach. Den Grund dafür gewahrte ich, als er die Käfigtür öffnete und ich aus meinem Gefängnis kroch. Die angelegte Fessel jagte bei jedem Schritt einen elektrisierenden Schmerz durch meinen Körper, der nicht nur für das Pulsieren im Kopf sorgte, sondern auch dafür, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. An eine Flucht, geschweige denn ans Traumwandeln, war unter diesen Umständen nicht zu denken.

«Komm mit.»

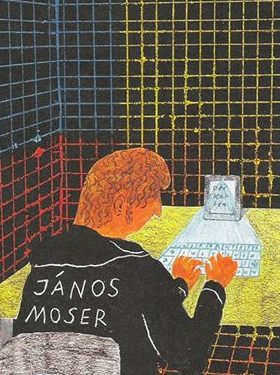

Der Doktorand führte mich über eine Treppe in das Wohnzimmer. Die Einrichtung entsprach einigermassen dem, was ich mir ausgemalt hatte – Bücher über Bücher, geschmacklose Kunst und ein schwerer Holztisch, von Kaffeeflecken übersät. Er wies auf einen Korbstuhl, in den ich mich setzte. Dann nahm er auf der der gegenüberliegenden Seite des Tisches Platz und klappte einen Laptop auf.

«Willst du wissen, wie ich dich gefangen habe?» Er lächelte eitel. «Nun, ich bin dir schon lange auf den Fersen.»

Obwohl mir die devote Fassade in der prekären Situation weiterhin geholfen hätte, kam ich nicht umhin, sie abzulegen. «Ach ja?», erwiderte ich sarkastisch.

«Ganz genau. Schon bevor du mir in meinen Träumen nachgestellt hast, habe ich alles über dich in Erfahrung gebracht, und wie man dich bezwingt.»

«Inwiefern?» Ich hob die Mundwinkel.

Der Doktorand deutete auf die Fussfessel. «Dieses Ding stellt sicher, dass du mir nicht länger auf die Pelle rückst. Oder sonst jemandem.»

Er drehte den Laptop um und zeigte mir den Bildschirm, der wohl die Funktionsweise seines kleinen Instruments erklären sollte. Aber alles, was ich darauf sah, waren irgendwelche Krakeleien. Ich wandte mich ab und verschränkte die Arme.

«Du stellst deinen Opfern in ihren Träumen nach, stillst an ihnen dein sexuelles Verlangen. Schliesslich, wenn du deinen Spass hattest, frisst du sie ganz einfach mit Haut und Haar, wie eine unersättliche Spinne», dozierte er.

«Und weiter?»

«Seit Monaten geschehen in der Stadt seltsame Todesfälle. Einsame Menschen sterben nachts in ihren Betten. An ihren Leichen sind jedoch keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung festzustellen. Es ist, als schliefen sie sich tot. Das ist dein Werk.»

«Was daran auszusetzen?», fragte ich provozierend. In diesem Moment jagte ein neuerlicher Schmerz durch meinen Körper. Ich biss die Zähne zusammen. Irgendwie musste ich den Dozenten dazu bringen, mir die Fessel abzunehmen. Aber wie?

Er hatte sich nicht von meinen Worten beeindrucken lassen und den Laptop ruhig zugeklappt. Dann lehnte er sich über den Tisch und sah mich eindringlich an.

«Es gibt da jemanden, den du mir vom Hals schaffen sollst», sagte er.

Vielleicht lag die Lösung meines Problems ja schon in greifbarer Nähe.

«Einen Rivalen?», fragte ich geduldig.

«So könnte man ihn nennen.»

«Lass mich raten: Er befand sich auch unter den Anwesenden auf der Dachterrasse.»

Mein sicheres Gespür verunsicherte ihn merklich. Doch fing er sich schnell wieder und erklärte: «Tatsächlich ist er ein Mitarbeiter desselben Lehrstuhls, an dem ich doktoriere. Zwar ist er nur Hilfsassistent, aber der Professor hat ihm bereits eine glänzende Karriere in Aussicht gestellt. So wie die Dinge liegen, fürchte ich, er könnte zum Problem werden.»

Ich hob die Augenbrauen. «Du fürchtest dich vor einem Hilfsassistenten?»

«Was dagegen?», schnappte er zurück.

«Na schön. Du willst, dass ich ihn fresse?», fragte ich.

Er wand sich. «Du hinterlässt keinerlei Spuren», meinte er schliesslich. «Das ist ein Vorteil. Ausserdem …»

«Und wie soll ich das anstellen, mit der Fussfessel?», unterbrach ich ihn.

«Die werde ich dir natürlich abnehmen», haspelte er hervor. «Aber nur, wenn du mir versprichst, zu tun, worum ich dich bitte. Also, was sagst du?»

«Na gut», sagte ich. «Da hast du mein Versprechen. Befreist du mich jetzt?» Ich streckte den Fuss aus.

Der Doktorand zögerte. Meine schnelle Einwilligung schien ihn zu irritieren. Doch dann rang er sich dazu durch, seinen Teil der Abmachung einzuhalten. Er holte einen weiteren Schlüssel aus der Tasche, klein und silbern, und kniete sich vor mich hin. Mit einem Klicken löste sich die Fessel von meinem Knöchel. Sofort spürte ich meine Energie zurückkehren – und meinen Hunger. Rasch erwog ich meine Optionen. Auf der einen Seite hatte ich ihn endlich da, wo ich ihn haben wollte. Nichts hätte mich daran gehindert, ihn hier und jetzt in den Schlaf zu versetzen und ihm den Traum seines Lebens – wiewohl den letzten – zu bescheren. Auf der anderen Seite würde mir sein Auftrag die Suche nach einem weiteren Opfer wesentlich erleichtern. Ihn selbst könnte ich später ja immer noch fressen. Ich beschloss also kurzerhand, das Spiel mitzuspielen.

«Schön, Herr Professor, sag mir, wo ich deinen Hilfsassistenten finde.»

Ich sog die Nachtluft ein und hauchte sie mit einem zufriedenen Seufzen wieder aus. Jetzt war alles wieder so, wie es sein sollte. Ich flog über die Dächer der Stadt, während der Mond sie erhellte. Normalerweise hätte ich auf eine dunklere Stunde gewartet, doch nach all der leidigen Zeit im Käfig hatte ich Lust, unter den Sternen dahinzuschweben. Umso mehr, als die Bitte des vermeintlichen Professors ein kurzweiliges Abenteuer versprach. Anscheinend gehörte Verhandlungsgeschick nicht zum Lehrplan der Akademiker, sonst hätte er dafür gesorgt, dass ich mein Versprechen auch wirklich einhielt. Mithin hatte ich noch nicht entschieden, was ich mit dem Hilfsassistenten anstellen würde.

Alsbald kam ich in die Nähe seiner Wohnung. Wie mir der Doktorand beschrieben hatte, wohnte sein Rivale im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Vorstadt. Die Gegend wirkte keinesfalls bescheiden, aber auch nicht wie die eines künftigen Lehrstuhlinhabers. Im Haus brannte kein Licht. Ich schwebte an der Fassade entlang und landete auf dem Balkon. Die Fenster waren mit Vorhängen verdeckt. Das war freilich keine Sorge wert. Ich fuhr mit den Fingernägeln die Scheibe entlang, bis das leise Quietschen einer Klinke ertönte. Kurze Zeit später stand ich im Schlafzimmer des Hilfsassistenten, der ruhig schlafend unter seiner Decke lag. Ich trat an den Rand seines Bettes und betrachtete ihn. Er mochte Anfang zwanzig sein, keine einzige Sorgenfalte trübte seine Stirn, und nichts verriet, was sich gerade dahinter abspielte. Ich streckte die Hand aus und berührte ihn an der Schulter. Er reagierte nicht, weshalb ich getrost ans Werk ging. Mit einem Satz sprang ich auf ihn und presste meine Hände auf seinen Kopf. Er stöhnte auf. Durch mein Inneres begannen diffuse Bilder zu rasen, die einen verfänglichen Sog entwickelten. Ich liess mich mittreiben, sank nach und nach tiefer in die Welt des Träumers. Allmählich wurden die Eindrücke klarer, der Wirbel beruhigte sich; unter mir erkannte ich die Dachterrasse des geisteswissenschaftlichen Instituts.

Ungesehen landete ich auf der Terrasse und verbarg mich im Schatten. Eine Weile blieb es ruhig. Dann öffnete sich die Türe zum Institut, worauf sich die Gesellschaft zeigte: Männer und Frauen, die Champagnergläser durch die Luft schwenkten. Eine fröhliche, ausgelassene Stimmung erfüllte die Luft. Umringt von den Feiernden stand der Hilfsassistent – nur war er anscheinend nicht länger Hilfsassistent, sondern Professor. Ich blinzelte. War es möglich? Träumten die beiden Rivalen etwa denselben Traum, nur anders gewandt? Tatsächlich entdeckte ich kurze Zeit später den Doktoranden, der sich mit gesenktem Blick am Rande der Terrasse aufhielt. Er beobachtete die Frauen, insbesondere diejenigen mit Dekolleté. Mit allergrösster Aufmerksamkeit – und Neid – blickte er jedoch auf den Professor, den man den jüngsten der Universität rühmte. Das Lob spiegelte sich auf seiner Stirn wider, die auch im Traum makellos blieb. Die Ausgangslage, die sich mir bot, amüsierte und interessierte mich. So mischte ich mich mal da, mal dort unter die Leute, indem ich wieder behauptete, erst seit Kurzem am Lehrstuhl zu arbeiten. Die meisten kauften mir die Lüge ab, wohl, weil ich mir das Aussehen einer jungen Studentin gegeben hatte. Die, die es nicht taten, wurden schnell vom Champagner oder einem intensiven Parfümduft abgelenkt. Bald zog ich das Augenmerk des Professors auf sich, der sich einen Weg aus der Menschentraube um ihn herum bahnte und mich scherzhaft fragte, ob es mir an Champagner fehle. Obwohl ich ihm zweifelsohne fremd hätte erscheinen müssen, schöpfte er keinerlei Verdacht. Ich lockte ihn von den anderen und verwickelte ihn in ein Gespräch.

«Ist es wahr, dass Sie der jüngste Professor sind?», fragte ich naiv.

«Mit nur etwas mehr als zwanzig Jahren schätze ich, dass ich diese Bezeichnung für mich beanspruchen darf», sagte er holprig, aber geschmeichelt.

«Was muss man denn tun, um das zu schaffen?»

«Man braucht viel Ausdauer», erklärte er, ohne zu bemerken, dass ich ihn bereits in der Hand hatte. Unauffällig waren meine Fingerspitzen an seiner Schulter entlang gefahren, was ein jedes meiner Opfer in einen Zustand unerträglicher Erregung versetzte. Selbst wenn er sich vom Gespräch losrisse, auf die Toilette stürmte, den Kopf unter kaltes Wasser hielte, um seine Fantasien mit mir abzuschütteln und für den Rest des Abends die Integrität zu wahren, würde er mich am Ende, wenn alle nach Hause gingen, darum bitten, ihn zu begleiten. Und eben das geschah in beschriebener Reihenfolge.

Der junge Professor und ich spazierten Hand in Hand durch die Stadt. Ich sah ihm an, dass er selbst nicht wusste, wie ihm geschah. Fast hatte ich Mitleid mit ihm. Zumindest so lange, bis er wieder mit akademischem Geschwafel anfing. Statt ihm zuzuhören, betrachtete ich lieber seine weiche Haut. Sein Blick irrte immer wieder zu meinem Lippen. Er wollte mich küssen, das ahnte ich. Mein Hunger hatte ebenfalls überhandgenommen. Eigentlich hatte ich ja noch nicht entschieden, was mit dem Hilfsassistenten anzustellen sei. Aber ihn auf der Stelle zu fressen, hätte mir den Spass verdorben und wäre dem Doktoranden allzu dienlich gewesen. Während ich hin und her überlegte, hatte ich meine Schritte zufällig zum Stadtpark gelenkt. Beinahe willenlos war der Professor mir gefolgt. Bald standen wir unter den Bäumen, deren Blätterdach das fahle Mondlicht verbarg. Die Luft roch nach frischgeschnittenem Gras. Im Schatten entdeckte ich eine Bank.

«Wollen wir uns setzen?», fragte ich.

«Ja», murmelte er. Wir liessen uns nieder. Ich schob mein Knie näher an seines.

«Für einen Professor sind Sie ganz schön schüchtern», bemerkte ich.

Er druckste herum. Plötzlich fiel ihm ein: «Ich weiss noch gar nicht, wie Sie heissen …»

«Mein Name ist …»

Ich unterbrach mich und horchte auf.

«Haben Sie das auch gehört?»

«Was denn?» Der Professor lauschte angestrengt in die Dunkelheit. Seine Sinne waren wohl eher ans Lesen von Traktaten gewöhnt, denn ich hatte den ungebetenen Gast längst erspäht: Halb versteckt hinter einer Buche lauerte der Doktorand. Das wurde immer interessanter. Ich ignorierte ihn und legte den Arm um die Schulter des Professors.

«Ach, nichts», beruhigte ich ihn.

«Werden wir uns jetzt küssen?», stammelte er.

Ich hob die Mundwinkel. «Das kommt ganz darauf an, was Sie wollen. Ich kann Sie auch Stück für Stück verspeisen.»

«Das … wäre für uns beide unangenehm», stotterte der Professor.

«Sie haben Recht. Küssen wir uns.» Ich öffnete den Mund.

Wie erwartet, lockte unser Geplänkel den Doktoranden hervor. Auf einmal stand er direkt vor der Bank, blickte verächtlich auf den Professor herab. Dieser drehte den Kopf und riss die Augen auf. «Was? Was wollen Sie hier?» Dann neigte er sich zu mir und raunte: «Das ist ja mein Hilfsassistent.»

Ich musste mich zusammenreissen, um nicht in Gelächter auszubrechen. Köstlich: Der Doktorand, der Professor sein wollte, fürchtete den Hilfsassistenten, während jener, sich selbst zum Lehrstuhlinhaber träumend, aus diesem seinesgleichen machte. Und um die Verwirrung zu komplettieren, brachen sie einen Streit vom Zaun.

«Guten Abend, Herr Professor. Amüsieren Sie sich?», fragte der Hilfsassistent oder Doktorand.

«Ich weiss nicht, was Sie hier zu suchen haben», erwiderte der Professor oder Hilfsassistent.

«Ich wollte mich nur vergewissern, dass Sie die junge Dame sicher nach Hause geleiten», sagte der eine und näherte sich der Bank. «Man weiss ja heutzutage nie, was die Professoren anstellen.»

«Sie ist bei mir in sicheren Händen», behauptete der andere. «Ausserdem hat das nichts mit meinem akademischen Titel zu tun.»

Der eine schnaubte. «Und ob. Nur, weil Sie Professor sind, meinen Sie, sich alles erlauben zu dürfen. Sie haben sich die Studentin doch nur geschnappt, um mir eins auszuwischen.»

«Unsinn», meinte der andere beleidigt. «Zudem darf ich Sie daran erinnern, dass Sie hier überhaupt nichts zu suchen haben. Sie sollten eine Seminararbeit abgeben und mir nicht nachspionieren.»

«Dass ich nicht lache.» An mich gewandt sagte der eine: «Wenn ich Sie wäre, würde ich diesem Angeber kein Wort glauben. Er hat früher so manche Hausarbeit gefälscht.»

Der andere fuhr auf. «Was sollen diese Lügen?»

«Das ist die Wahrheit», behauptete der eine hartnäckig.

Nun hatte der eine den anderen so weit getrieben, dass jener sich von der Bank erhob und auf diesen zuging. Was folgte, war ein wüstes Gerangel, bei dem sie mich komplett vergassen. Einige Zeit schaute ich dem Kampf der Akademiker ungerührt zu. Sie stiessen einander umher, bis irgendwann beide zu Boden stürzten und sich verbissen auf dem Rasen wälzten. Meine Belustigung wich dem Überdruss und ich beschloss, dem Zirkus ein Ende zu setzen. Ich sprang von der Bank und hob beide am Kragen hoch. Sie zappelten hilflos in der Luft.

«Schluss jetzt. Wachen Sie auf, Herr Professor.»

Ich schüttelte ihn so heftig, dass ihm die Luft wegblieb.

Vom Rand des Bettes aus beobachtete ich, wie der Hilfsassistent sich verschlafen aufrichtete und nach dem Schalter der Nachttischlampe tastete. Kurz darauf erhellte ihr Licht den Raum. Er rieb sich die Augen und gähnte. Dann wurde er mich gewahr und erschrak.

«Wer sind Sie?»

«Erkennst du mich nicht?»

«Die … die Frau aus meinem Traum?», hauchte er.

«Deine Traumfrau, ja», erwiderte ich ironisch. «Und ich habe beschlossen, dich nicht zu fressen.»

«Was? Ich … Wollten Sie mich nicht küssen?»

«Eigentlich schon. Aber dann ist der Doktorand dazwischengekommen.»

Der Hilfsassistent rieb sich die Stirn. «Doktorand?» An seinem Tonfall erkannte ich, dass er sich noch nicht sicher war, ob er gerade wirklich mit mir sprach.

«Der Hilfsassistent aus deinem Traum», klärte ich ihn auf. «Der gerade in diesem Moment wahrscheinlich ebenfalls davon träumt, Professor zu sein.»

«Ich verstehe nicht», murmelte er verwirrt.

«Ach, sei’s drum.» Leicht verärgert zuckte ich mit den Achseln und stand auf. Wider Erwarten war mir ganz und gar der Appetit auf meine Opfer vergangen. Selbst wenn ich sie in die Falle lockte, hätten sie ja nichts als ihre Titel im Kopf; da war kein Platz für jene Mischung aus Lust und Angst, die zu sehen mich antrieb. Frässe ich einen oder beide, würde ich mir wohl lediglich eine Akademievergiftung holen. Doch ein Problem blieb: Nach wie vor hatte ich ziemlichen Hunger.

«Möchtest du, dass ich dir etwas zu Essen mache?», fragte der Hilfsassistent unverhofft.

Bereits dem Fenster zugewandt, hielt ich inne.

«Was?»

Er blickte mich seltsam an; so, als hätte er endlich für sich beschlossen, ich sei eine Art Halluzination, mit der man sprechen müsse, um sie zum Verschwinden zu bringen. Nur schien sein Ziel merkwürdigerweise das Gegenteil zu sein.

«Du hast wiederholt vom Fressen gesprochen. Da dachte ich, vielleicht hast du Hunger. In der Küche hätte ich noch was zum Aufwärmen.»

«Eigentlich esse ich keine …» Ich zögerte. «Kochst du gut?»

«Nun ja. Etwas wäre besser als nichts, oder?» Er lächelte hoffnungsvoll.

Ich schwieg. Der Hilfsassistent sah nun aus, als bereue er den Vorschlag. Da ertönte in der Stille das Knurren meines Magens.

«Na schön … ich kann es mir ja mal ansehen», antwortete ich.

Wir gingen in die Küche.