Bevor ich anfange, will ich zwei Probleme erläutern. Erstens habe ich in meinem bisherigen Leben bloss immer über Geschäftliches geschrieben. Zweitens ist das Tastaturtippen, seit die Flughäute zwischen meinen Fingern wachsen, immer mühsamer geworden. In ein paar Tagen werde ich wohl überhaupt keine technischen Geräte mehr bedienen können, falls solche noch existieren werden. Meinetwegen soll dieser Text dem Bauern am Dorfrand in die Hände gelangen, damit er weiss, was im Schloss vor sich geht.

Letzte Woche stand hier überhaupt noch kein Schloss, sondern das Gemeindehaus unseres Dorfes. Je nach Ansicht könnte man von architektonischer Regression oder Fortschritt sprechen, ich wäre für Ersteres. Aber das soll jeder für sich entscheiden. Jedenfalls schien bis letzte Woche festgesetzt, dass ich bis zur Pensionierung – und die lag leider nicht mehr weit entfernt – als Gemeindeschreiber unter Herrn Brunner arbeiten würde. Herr Brunner war eine Kapazität, grundehrlich und anständig, sodass mich die Szene, die sich eines Morgens bei der Arbeit abspielte, verwunderte: Gerade, als ich zu ihm gehen wollte, um ein Protokoll absegnen zu lassen, stürmte die Praktikantin aus seinem Büro. Sie hatte ein furchtbar verweintes Gesicht, rot und so aufgedunsen, dass sie es hinter einem Taschentuch versteckte.

«Was war da los?», fragte ich verwirrt, als ich ins Büro trat.

«Nichts», sagte Herr Brunner abwinkend. «Warum kommen Sie zu mir?»

«Es geht um die Stelle im Protokoll. Soll ich das so belassen?»

«Aha, Sie meinen den letzten Absatz. Ja, damit hätten Sie nicht persönlich antraben müssen.»

«Ich wollte nur eine Bestätigung. Im Mail gingen Sie nicht darauf ein.»

«Na, dann muss ich das wohl vergessen haben.» Herr Brunner vertiefte sich wieder in seine Arbeit.

«Gut.» Ich wandte mich um.

«Warten Sie», sagte er. «Sind Sie auch der Meinung, dass wir der Praktikantin zu wenig Lohn zahlen?»

Ich war zu überrascht um zu antworten, aber an seinem Gesichtsausdruck sah ich, dass er die Frage ernst meinte.

«Wir sind eine kleine Gemeinde», wich ich aus. «Leider haben wir kein unbegrenztes Budget.»

«Aber wenn sie nun recht hat?»

«Hat die Praktikantin darum geweint?», fragte ich.

«Ja, gegen das Budget lässt sich wohl nichts machen. Und eigentlich wird sie bereits angemessen bezahlt. Glauben Sie, dass ich zu ehrlich war?»

«Besser, man ist ehrlich.»

«Stimmt», erwiderte er. «Unter uns gesagt, sie ist auch nicht gerade die beste Praktikantin. Erinnern Sie sich an Maria? Die war gut.»

«Ich erinnere mich.»

«Na denn», meinte er. «Es gibt viel zu tun.»

Ich verstand den Wink und verliess das Büro.

Bis zum Mittag arbeitete ich still vor mich hin. Mein Arbeitsplatz lag gegenüber dem der Praktikantin, sodass ich sie zuweilen beobachtete. Sie schien sich wieder beruhigt zu haben, arbeitete sogar ausserordentlich konzentriert und schwatzte nicht, was sonst nicht ihre Art war. Doch ihr Gesichtsausdruck wurde nach einer Weile allzu verbissen, weshalb ich fragte, ob sie Hilfe benötigte. Sie verneinte.

Den Mittag verbrachte ich im Bistro auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Ich betrachtete das Gemeindehaus und versuchte mich zu erinnern, wann es renoviert worden war. Es musste vor zwei oder drei Jahren gewesen sein. Damals hatten sie die ganze Belegschaft in eine provisorische Baracke verfrachtet, und im Sommer war die Lüftung ausgefallen. Was für ein unliebsames Abenteuer. Ich zahlte die Rechnung und kehrte ins Verwaltungsgebäude zurück. Die Praktikantin sass bereits wieder an ihrem Platz, obwohl sie sonst länger Pause machte. Ihre plötzliche Motivation freute mich, aber hinterliess einen seltsamen Nachgeschmack. Nun, schaden würde es der Verwaltung nicht.

Bis zum Abend geschah nichts weiter Wichtiges.

Seit die ledrigen Hautfetzen an mir hängen, fühlen sich die Arme und Hände schwer an. Die Finger sind so lang geworden, dass ich den Stuhl, auf dem ich sitze, vom Schreibtisch wegrücken musste. Wie lange das noch gut geht, weiss ich nicht, aber ich hoffe, es reicht eine Weile hin. Die Sonne scheint matt durch die Glasfenster, und je tiefer sie gesunken ist, desto kälter ist es geworden im Gemäuer. Von der Schreibstube aus sehe ich den rot verfärbten Himmel. Bald wird der Mond aufsteigen und die Nacht hereinbrechen … aber zurück zum Bericht.

Als ich am nächsten Tag ins Büro ging, schien alles so wie immer: Die Leute in der Finanzabteilung brüteten über den Steuern, die von der Sektion Bau über Dorfplänen, Herr Brunner sass in seinem Büro und die Praktikantin mir gegenüber. Ich hatte das Protokoll von gestern ausgedruckt, deshalb wollte ich eine Büroklammer daran heften. Ich öffnete die Schublade mit den Utensilien. Darin fand ich zwar die Klammern, aber auch etwas, das offensichtlich nicht in die Schublade gehörte: einen rostigen Nagel. Ich stutzte.

«Was ist das?»

Ich nahm einen Nagel in die Hand und hob ihn vor das Gesicht. Er war grob und schien uralt zu sein. Der Rost verfärbte meine Finger.

«Wissen Sie, wo der herkommt?», fragte ich die Praktikantin. Sie hob flüchtig den Blick, ohne den Nagel richtig anzusehen.

«Nein», sagte sie achselzuckend.

«Haben Sie den da reingetan?», wollte ich scherzhaft wissen.

«Nein.»

Es folgte ein unangenehmes Schweigen. Ich hatte wohl etwas Falsches gesagt.

«Entschuldigen Sie den Witz», schloss ich und suchte ich den Stuhl und den Schreibtisch ab, aber da war nirgends ein Loch, in das der Nagel gepasst hätte – so liess ich ihn im Papierkorb verschwinden.

Den Mittag verbrachte ich mit Herrn Brunner im Bistro.

«Erinnern Sie sich an die Baracken?», fragte er und biss in sein Sandwich.

«Ja, das war schlimm», antwortete ich.

«Wir hatten nicht genug Ventilatoren.»

Ich lachte auf. «So war es.» Da fiel mir der Nagel wieder ein. Vielleicht gehörte er ja zu einem der alten Ventilatoren, die wir damals aus dem Keller geholt hatten. Sollte ich Herrn Brunner darauf ansprechen? Aber er würde sich bestimmt nicht dafür interessieren.

«Übrigens habe ich heute etwas Seltsames in meiner Schublade gefunden», sagte er.

«Ach ja?» Ich wurde hellhörig.

«Einen alten Schürhaken. Weiss Gott, wie der da hineingeraten ist.»

«Einen Schürhaken?»

«Genau, für so einen altmodischen Kamin.» Er wischte sich den Mund ab.

«Das ist seltsam», murmelte ich.

«Nicht wahr? Ich zeige es Ihnen, sobald wir zurück sind.»

Nach der Mittagspause gingen wir in Herrn Brunners Büro. Er öffnete die Schublade, und tatsächlich, da lag der Haken. Er war genauso verrostet wie der Nagel, den ich gefunden hatte.

Herr Brunner hob ihn hoch und betrachtete ihn von allen Seiten. «Komisch, nicht?»

Ich nahm ihn ebenfalls in die Hand. Er war schwerer, als ich erwartet hatte. Bevor er mir aus den Fingern rutschte, legte ich ihn zurück in die Schublade.

«Oh nein, tun Sie ihn nicht da rein. Das müssen wir entsorgen», riet Herr Brunner.

Ich nahm den Schürhaken wieder in die Hand. «Wo?»

«Ist in der Nähe nicht eine Entsorgungsstelle? Diese Fabrikhalle am Ende der Strasse, Sie wissen schon.»

«Na ja, ich hätte noch zu tun …»

«Das können Sie doch schnell erledigen?»

«Hm, na gut.»

Ich machte mich mit dem Schürhaken auf den Weg und nahm gleich noch den Nagel mit. Ein Mitarbeiter der Entsorgungsstelle beobachtete mich argwöhnisch, als ich die Gegenstände in die Metallsammlung warf, beschwerte sich aber nicht.

Im Schloss herrscht eine gespenstische Stille, sodass ich manchmal das Gefühl bekomme, alleine hier zu sitzen. Doch wenn ich angestrengt lausche, höre ich das Rascheln und Kratzen der Arbeitskollegen. Sie hängen an der Decke und scheinen mich zu belauern. Ich will nicht von einem zu ihnen werden, aber mir bleibt wohl keine andere Wahl. Bevor ich zu schreiben begann, hatte ich die Residenz erkundet. Sie ist gigantisch: Neben einem riesigen Speisesaal und einer ebenso ausladenden Küche besitzt sie eine Bibliothek, die sich über zwei Stockwerke erstreckt. Die Bücher darin sind zwar unleserlich, doch ich bin mir sicher, sie sind wertvoll. Auch im Hof habe ich mich umgesehen und vom gedeckten Wehrgang der Aussenmauer ins Dorf hinuntergeblickt. Wenn mich nicht alles täuscht, hat es sich ebenfalls verändert. Die Villen am Hang sind verschwunden, stattdessen drängen sich Holzhütten dicht aneinander. Dass sie bewohnt sind, erkenne ich am Licht, das aus ihren Fenstern scheint. Ich kann nur erahnen, was in den Dörflern vor sich geht.

Der dritte Arbeitstag begann ebenso wie der vorige: Ich setzte mich um Punkt acht Uhr vor den Computer und tat, was zu tun war. Ab und zu blickte ich zum Platz der Praktikantin, der jedoch leer blieb. Sie kam erst um zehn Uhr ins Büro. Offenbar hatte sie wieder ihre alten Gewohnheiten angenommen. Als sie sich auf dem Bürostuhl niederliess, wollte ich sie tadeln. Doch kaum öffnete ich den Mund, warf sie mir so einen scharfen Blick zu, dass ich innerlich zusammenzuckte. Von der schüchternen jungen Frau schien nichts mehr übrig. Stattdessen wirkten ihre Züge arrogant, fast schon maliziös. In ihrer Nähe verspürte ich eine unangenehme Kälte. Deshalb ging ich etwas früher in die Mittagspause, diesmal allein. Im Bistro war alles wie immer. Ausser, dass sie mir Gerstenbrei servierten.

«Was ist das?», konfrontierte ich die Kellnerin.

«Wir konnten kein Fleisch auftreiben, tut mir leid», entschuldigte sie sich.

Sie drehte sich um und ging mit gesenktem Kopf davon.

«Und seit wann tragen Sie diese seltsame Haube?»

Sie reagierte nicht. Ich blickte ihr nach, bis sie in der Küche verschwand, und richtete meinen Blick aus dem Fenster. Das Gemeindehaus hatte eine gespenstische Wandlung durchgemacht. Wo der unscheinbare Haupteingang gewesen war, prangte jetzt ein schweres Holztor. An der Fassade des dritten Stocks bemerkte ich furchteinflössende, steinerne Figuren, wie man sie bei Kathedralen findet. Eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr zur Arbeit zurückkehren, aber da gab es wichtige E-Mails, die ich erledigen musste. Ich ging also wieder ins Büro.

«Würden Sie bitte meinen Mantel holen? Mir ist kalt», empfing mich die Praktikantin. Sie sass mit überkreuzten Beinen in ihrem Stuhl und lächelte herablassend. Ihre Bitte hatte auch nicht wie eine geklungen, sondern eher nach einem Befehl. So hielt ich es für besser, ihn ohne Widerrede auszuführen. Ich eilte zur Garderobe. Da hing ein Pelzmantel, der ein Vermögen gekostet haben musste. Zurück im Büro, wollte ich den Mantel auf ihren Stuhl werfen; doch die Praktikantin bestand darauf, dass ich ihn ihr selbst um die Schultern legte.

«Wie lange arbeiten Sie hier schon?», fragte sie, als sie ihn mit meiner Hilfe überstreifte.

«Fünf Jahre», gestand ich.

«Das ist nicht viel», meinte sie. «Andere arbeiten schon zehn, fünfzehn Jahre hier.»

«Das mag sein», wich ich aus.

«Aber Sie verdienen bestimmt besser als ich?»

Durch ihren drohenden Unterton eingeschüchtert, antwortete ich lieber nicht darauf.

«Tut mir leid, ich muss etwas mit Herrn Brunner besprechen», druckste ich herum.

«Tun Sie das», erwiderte sie spöttisch.

Mit einem drückenden Gefühl in der Brust ging ich ins Zimmer von Herrn Brunner. Was ich dort vorfand, war indes nicht weniger beunruhigend: Herr Brunner sass hinter einem hohen Bücherstapel, der aus altmodischen Wälzern bestand. Der Chef flüsterte fiebrig etwas vor sich hin, ohne von mir Notiz zu nehmen.

«Was ist los, Herr Brunner?», fragte ich.

Ein gequältes Stöhnen.

«Herr Brunner?»

Ich umrundete den Stapel und bekam ihn endlich zu Gesicht. Er hatte sich über eines der Bücher gebeugt. Auf den Seiten waren offenbar Gedichte abgedruckt.

«Diese alte Schrift ist kaum zu lesen», klagte er. «Helfen Sie mir bitte. Was heisst dieses Wort?» Er wies mit dem Finger auf eine Textstelle.

«Tut mir leid.»

Herr Brunner stöhnte erneut und riss sich an den Haaren. «Wenn ich diese Gedichte nicht bald auswendig hersagen kann, wird mich die Praktikantin bestrafen.»

«Bestrafen?»

«Gott weiss, was Sie tun wird. Nun helfen Sie mir doch!»

Ich stand nur reglos daneben, nicht wissend, wie ich reagieren sollte. Was war nur in Herrn Brunner gefahren?

Er blickte auf. «Glauben Sie, es war ein Fehler, sie abzuservieren?»

«Warum lassen Sie sich das gefallen?», fragte ich zurück. «Und woher kommen all diese alten Bücher?»

«Sie haben es doch auch gespürt … ihre Präsenz.» Die Worte kam Herrn Brunner kaum über die zitternden Lippen. «Sie verändert alles um sich herum.»

«Was sollen wir tun?» Ich fragte nicht ihn, sondern eher mich selbst. Nachdem ich eine Weile auf der Stelle verharrt war, kam ich zum Schluss, dass ich verschwinden sollte, bevor noch Schlimmeres geschah, und ging aus Herrn Brunners Büro. In aller Hast schaltete ich den Computer an meinem Arbeitsplatz aus. Gerade, als ich mit gepackter Tasche zum Lift gehen wollte, hielt mich die Praktikantin auf.

«Wo wollen Sie hin?», fragte sie drohend.

«Ich muss frische Luft schnappen», murmelte ich.

«Und wer hat Ihnen das erlaubt? Etwa Herr Brunner?» Sie lachte kalt.

«Was haben Sie ihm für eine unsinnige Aufgabe gegeben?», brach ich hervor.

«Unsinnig?» Ich hörte, wie sich ihre Schritte näherten, aber ich wagte nicht, sie anzusehen. «Etwa so unsinnig wie die Aufgaben, die Sie mir tagtäglich geben?»

Darauf wusste ich nichts zu erwidern. Ich riss mich aus der Starre und eilte zum Lift.

«Er funktioniert nicht. Nehmen Sie die Treppe», höhnte sie.

Und als ich über dicke Steinstufen ins Erdgeschoss und hinausgestürmt war, hallte ihre Stimme von den Wänden wider: «Sie werden zurückkommen.»

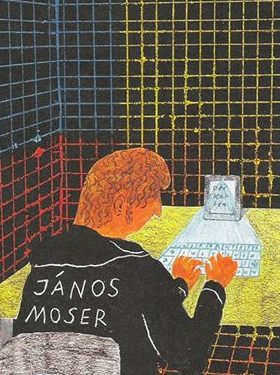

Es ist Nacht geworden. Der Strom funktioniert nicht mehr, da sowohl das Netz als auch die Lampen verschwunden sind. So habe ich mir eine Kerze geholt, die das Gewölbe um mich herum nur dürftig erhält. Das flackernde Licht hat etwas Einschläferndes, aber wenn ich mich hinlege, werde ich wohl als Fledermaus aufwachen. Tastatur und Computer habe ich durch Tinte und Pergament ersetzt, wobei mir das Schreiben damit nicht leichter fällt. Das Scharren meiner ehemaligen Kollegen an der Decke ist lauter geworden. Feuern sie mich an oder warten sie nur darauf, bis ich mich zu ihnen geselle?

Die Praktikantin behielt recht. Ich kehrte zurück. Ob mich ihre unheimliche Präsenz dazu verführte oder die Hoffnung, die Belegschaft zu retten, konnte ich nicht sagen. Aber mir blieb keine Wahl. Als ich am nächsten Tag das Auto auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus parkierte, war da bereits kein Platz und auch kein Gemeindehaus mehr. Stattdessen ragte vor mir die Aussenmauer eines Schlosses empor, über dem dunkle Wolken dräuten. Das Gekrächze von Raben, die über die Zinnen flogen, gab der Szenerie etwas Karikatureskes, als hätte ein schwermütiger Künstler in der Realität herumgepfuscht. Oder eine Künstlerin – denn ich zweifelte nicht an Herrn Brunners Worten. Als ich durch das schwere Schlosstor trat, wurde ich von zwei buckeligen Pagen begrüsst, in denen ich eine entfernte Ähnlichkeit mit ehemaligen Arbeitskollegen zu erkennen glaubte. Doch ihre Gesichter waren so koboldhaft deformiert, dass ich mir nicht sicher war. Mit einem mulmigen Gefühl liess ich mich von ihnen zum oberen Stockwerk geleiten. Wohin sie mich genau bringen wollten, erfuhr ich nicht, da ich ihnen entwischte, um Herrn Brunner zu suchen. Endlich fand ich den Raum, der einst sein Büro gewesen war. Die Bücher lagen zerstreut auf dem Boden. Von Herrn Brunner keine Spur.

«Hallo?», rief ich. Meine Stimme hallte von den kalten Steinwänden wider. Als keine Antwort kam, hob ich einen der Wälzer auf und blätterte darin. Zwar konnte ich die Schrift diesmal entziffern, aber die Sprache war mir fremd. Ich klappte das Buch zu.

«Was tun Sie hier?», hörte ich eine verzweifelte Stimme. Sie kam von der Decke. Ich legte den Kopf in den Nacken und nahm in der Dunkelheit die schemenhaften Umrisse einer Fledermaus wahr.

«Du kannst sprechen?», fragte ich beunruhigt.

«Ich bin Herr Brunner», sagte die Fledermaus.

«Was, Sie sind das?»

«Ja. Sie haben einen Fehler gemacht, hierher zurückzukehren. Jetzt ist es schon zu spät. Sie werden sich wohl bald auch verwandeln.»

«In was?»

«Das weiss ich nicht. Manche sind Kobolde, andere Fledermäuse, wiederum andere Fischmenschen geworden.»

«Fischmenschen?» Ich erschauderte. «Wo sind die?»

«In der ehemaligen Finanzabteilung. Aber das ist jetzt unwichtig. Sind Sie ihr begegnet?»

«Wem?»

«Na ihr, der Fürstin.»

Ich stockte. «Sie meinen die Praktikantin?»

«Nein, ich meine die Fürstin.»

«Aber die Fürstin ist die Praktikantin?», fragte ich.

«Oder umgekehrt. Aber das sind Wortspielereien. Sind Sie ihr begegnet oder nicht?», fragte Herr Brunner. Oder die Fledermaus.

«Noch nicht.»

«Dann besteht vielleicht Hoffnung.»

«Ich verstehe nicht, was sie will?»

«Oh, das ist ganz einfach zu verstehen. Sie sprach vom Verdienen.»

«Vom Geldverdienen?»

«Nein, darüber, dass ich es verdient hätte, als Fledermaus zu leben.»

«Wie lebt es sich … als Fledermaus?», wollte ich wissen.

«Wollen Sie etwa auch ihr Untertan werden?»

«Nein, ich …»

«Dann hören Sie zu. Die Gemeinde muss erfahren, was hier vor sich geht. Schreiben Sie einen Bericht und sorgen Sie dafür, dass er an die Öffentlichkeit gelangt», drängte Herr Brunner.

«Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen?»

«Es gibt keine Handys, keine Telefone mehr. Aber in Ihrem Büro sollten noch der Computer und der Drucker stehen. Falten Sie meinetwegen einen Papierflieger und lassen Sie ihn ins Dorf segeln. Hauptsache, Sie beeilen sich.»

Es entstand eine gebannte Pause.

«Oh nein. Wie ich sehe, fängt die Verwandlung auch schon bei Ihnen an», stellte er fest.

Ich hob die Hände, die sich seltsam anfühlten, und erblickte die ledrigen Häute zwischen den Fingern.

Es kann sich nur noch um Minuten handeln, bevor meine menschlichen Gliedmassen komplett verkümmern. Darum muss ich mich beeilen – ach, ich hätte die Beschreibung des Schlosses weglassen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Was die Fürstin angeht, so bin ich ihr seit meiner Ankunft nach wie vor nicht begegnet, aber wohl ist eine solche Begegnung gar nicht nötig. Ich spüre, wie ihr Schatten in allen Räumen lauert. Ein Bild, das meine Gedanken formen, ist dasjenige einer grausamen Schönheit, die alles und jeden zum Untertan macht, sei es Mensch oder Tier oder beides. Die Kobolde haben mich in Ruhe gelassen. Vielleicht, weil ich keine Bedrohung mehr bin. Denn mein Wille, etwas zu retten, lässt langsam nach. Ja, ich empfinde keine Notwendigkeit mehr, diesen Bericht an die Öffentlichkeit zu tragen. Was soll er auch bewirken? Wenn ich ihn einfach hier liegen liesse, dann fände ihn vielleicht in ein paar Jahren ein Abenteurer, der sich in das Schloss vorwagt. Oder die Polizei? Ich kenne die hier herrschenden Gesetze nicht mehr. Doch, eines weiss ich: Ihr Wort ist Gesetz, und wer sich ihm entgegenstellt, muss mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Deshalb werde ich meinen Bericht an dieser Stelle beenden. Ich höre das Rascheln der Fledermausflügel über mir. Es drängt mich, mit ihnen an der Decke zu hängen und auszufliegen, um Mücken zu fangen.

Sobald ich mich dazu entschliesse, wird es mir gut gehen.