Eine Schweizer Kleinstadt feiert jedes Jahr ein traditionelles Umzugsfest. Der Tag beginnt mit der Beratung eines Wetterkomitees, das sich auf der Zinne bei der Stadtkirche versammelt. Je nach Fahne, die aufgezogen wird, verkündet das Komitee entweder Schön- oder Schlechtwetter. Danach wird die Bevölkerung durch Kanonenschüsse auf einem nahegelegenen Aussichtspunkt sowie Kadettenmusik und Tambouren geweckt. Anschliessend versammeln sich die Kinder und Jugendlichen der örtlichen Schule in festlichem Aufzug zum Spiel eines Carillons auf dem Schlossplatz, wobei die Jungen vornehme Hemden, die Mädchen weisse Kleider und Blumenkränze tragen. Begleitet von Musik, zieht die Schuljugend an stolzen Eltern vorbei, wird beklatscht und bejubelt. Bei Sonnenschein findet daraufhin eine kleine Morgenfeier statt, bei Regen gleich das traditionelle Bankett für die Einwohner. Nachmittags folgt ein freiwilliges Unterhaltungsprogramm mit Kino und Theater für jüngeres Publikum, Abends gibt es Konzerte für die Erwachsenen. Seit einigen Jahrzehnten beginnen die Feierlichkeiten eigentlich bereits am Vorabend, denn die festliche Umrahmung, zu der ein Vergnügungspark, Essensstände und dergleichen gehören, ist stetig gewachsen.

Rührend. Aber sicher langweile ich Sie mit diesem Gerede. Als Grossstadtmensch hätte ich mich auch nie mit dieser Tradition beschäftigt, wäre da nicht ein bestimmter Patient gewesen. Seit ein paar Wochen besuchte mich nämlich der Mann einer Stadträtin, die zugleich als Vorsitzende der Festkommission amtete. Er klagte über wiederkehrende Albträume, die mit ebenjenem Anlass zu tun hatten, wobei er ursprünglich lediglich wegen Einschlafproblemen zu mir gekommen war.

«Für wie wahrscheinlich halten Sie das Szenario?», wollte ich wissen.

«Es ist nicht sehr wahrscheinlich», räumte er ein. «Aber ich kann die Gedanken nicht abschütteln.»

«Kreisen die Gedanken?»

«Ja, weil ich mich eben vor dem Traum fürchte. Er beginnt immer gleich: Am Vorabend des Umzugs betrinke ich mich masslos und falle mit den Kleidern ins Bett. Ich kann nicht schlafen, aber sobald ich die Kanonenschüsse höre, fahre ich hoch und merke, dass ich den Beginn der Prozession verpasst habe. Ich ziehe mich hastig an und gehe in die Altstadt. Dann stehe ich irgendwo in die Menge und hoffe, dass meine Frau nicht bemerkt hat, dass ich zu spät gekommen bin. Während ich da stehe, überfällt mich plötzlich eine furchtbare Übelkeit. Ich stürze zwischen die Blumenmädchen und kann mich nicht mehr bewegen. Der Umzug kommt ins Stocken. Man will mir aufhelfen. Aber meine Glieder sind vollkommen starr. Ich huste wie verrückt, es kommt eine zähe, schwarze Flüssigkeit aus meinem Mund, und die Mädchen kreischen.»

«Und dann ist der Traum zu Ende?», fragte ich, obwohl ich die Erzählung nicht zum erste Mal hörte und wusste, wann das Ende kam.

«Dann wache ich auf», bestätigte er.

«Für wie wahrscheinlich halten Sie das, was Ihnen im Traum widerfährt?», wiederholte ich mich ruhig.

«Ich verstehe den Sinn hinter dieser Frage nicht?»

«Nun, Sie sehen wohl ein, dass die beschriebenen Ereignisse einer kruden Traumlogik folgen. Das beginnt nicht erst mit dem schwarzen Auswurf, sondern schon bei den Kanonenschüssen: Wenn Sie auf das Donnern der Kanonen hin aus dem Bett stiegen, würde das bedeuten, dass Sie noch genügend Zeit für die Morgenroutine hätten. Zwischen den Schüssen und dem Beginn des Umzugs liegt etwa eine Stunde, wenn ich Ihre Erklärung vom letzten Mal richtig verstehe?»

«Da haben Sie allerdings recht.»

«Zweitens wäre Ihre Frau zunächst ebenfalls zuhause und könnte Sie allenfalls wecken, bevor es an den Umzug ginge, nicht?»

«Ja, sie geht nur etwas früher aus dem Haus, weil sie Dinge für das Fest zu erledigen hat», sagte er, beinahe entschuldigend.

«Damit bleibt der Starrkrampf und die schwarze Flüssigkeit. Letztere gehört schon in den Bereich des Fantastischen.»

«Ja, aber was wollen Sie mir damit sagen?»

Ich lächelte. «Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verunsichern. Es ist nun mal so, dass Leute dazu tendieren, ihren Träumen zu viel Bedeutung beizumessen.»

«Das sagen Sie als Therapeutin?»

«Wenn ich anfangen würde, Traumsymbole zu entschlüsseln, wäre Ihnen damit nicht geholfen. Hinter Schlafstörungen und Albträumen, auch wiederkehrenden, können auch ganz einfach allgemeine Ängste stecken. Fühlen Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben gewachsen?»

«Im Beruf, meinen Sie? Ich denke ja.»

«Und im Privatleben?»

«Meine Frau hat in letzter Zeit sehr viel zu tun. Sie ist immer müde», gab er zu.

«Und das stört Sie», folgerte ich.

«Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, das alles nochmal auszubreiten», wich er aus.

«Es ist Ihnen überlassen, ob Sie das wollen», meinte ich diplomatisch.

«Aber haben Sie denn keine Idee, was hinter dem Traum stecken könnte?», platzte der Patient verzweifelt heraus.

Gefühlsausbrüche gehörten zu Therapiesitzungen dazu, darum liess ich mich davon nicht beirren.

«Wann gehen Sie für gewöhnlich zu Bett?», fragte ich.

«Nicht allzu spät.»

Schweigen.

Dann öffnete sich der Mann. «Eigentlich gibt es da schon Ängste, die mir in den Sinn kämen», meinte er. «Es war mir als Kind unwohl, wenn ich mich längere Zeit an öffentlichen Plätzen, unter vielen Menschen aufhalten musste. Und im Traum breche ich in der Öffentlichkeit zusammen. Glauben Sie, da besteht ein Zusammenhang?»

«Nun, haben Sie diese Ängste noch immer?»

«Nicht mehr. Ich habe stets versucht, sie aktiv zu bekämpfen und mich oft den Situationen ausgesetzt, die mir Unwohlsein bereiteten. Heute bin ich noch etwas nervös bei Konzertbesuchen, lebe aber sonst ohne Einschränkungen im Alltag.»

«Und an einem Fest wie dem, das Sie mir beschrieben?», fragte ich.

«Es wäre schade, wenn ich nicht teilnehmen würde. Meiner Frau zuliebe. Wenn nur dieser Traum nicht wäre», antwortete er.

Ich liess den Stift, mit dem ich mir während des Gesprächs Notizen gemacht hatte, durch die Finger gleiten. Obwohl es zunächst so ausgesehen hatte, als ob wir vom Traum wegkämen, waren wir letztlich doch wieder bei ihm gelandet. Dem Patienten schien er wie ein böses Omen, was eine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Problem behinderte.

«Sie werden also nicht an das Fest und den Umzug gehen, aus Angst, Ihnen widerführe dasselbe wie im Traum», schloss ich, und konnte die leichte Enttäuschung in der Stimme nicht verbergen.

«Doch, das werde ich», sagte der Patient trotzig.

Eigentlich beginnt auch der Vorabend des Fests schon morgens: Um sieben Uhr wird ein Blumenmarkt eröffnet, danach gibt es Sport und Spiele für die Schülerinnen und Schüler und nachmittags werden Kränzchen gewunden. Es gibt Glockenspiel, Kanonenschüsse und Kadettenmusik, während die Beizen in Betrieb gehen.

Aber lassen wir das – im Grunde unterscheidet sich das leidige Kleinstadtfest kaum von anderen. Oh, und entschuldigen Sie die chronologische Verwirrung, aber ich stamme ja nicht aus der Gegend. Ich pendle vier Tage die Woche in die Provinz, weil ich seit einem halben Jahr die Praxis am Fluss leite. Sie liegt am jenseitigen Ufer, gerade gegenüber der Altstadt, sodass man den hübschen Glockenturm sehen kann. Sie werden meine Arbeit mittlerweile anzweifeln, aber zu Unrecht. Ich habe immer viel Besuch, und das ist es, was zählt – vielleicht liegt es an den Menschen, die hier leben: Sie begegnen mir weniger voreingenommen und verstockt, obwohl man oft das Gegenteil hört. Was die erwähnte Zeit angeht, so hatte ich damals schon begonnen, das Städtchen zu mögen, und je besser ich mich in ihm vertraut wurde, desto mehr überkam mich die Lust, meinen Stachel mitten in sein Herz zu treiben. Die ruhige Beschaulichkeit glich einem süssen, saftigen Apfel, den ich pflücken und genüsslich verspeisen wollte.

Als der Tag kam, nahm ich mir Zeit für die nötigen Vorbereitungen. Ich hatte die Blicke des Patienten bemerkt, die häufig an mir hängen geblieben waren. So entschied ich mich für ein schulterfreies Sommerkleid mit kurzen Ärmeln, aber in dunkler Farbe, die Abends nicht zu fest auffallen würde. Um 19 Uhr machte ich mich auf den Weg in die Innenstadt. Die Strassen waren bereits gut gefüllt, aber das stellte kein Problem dar: Nach weniger als einer Viertelstunde hatte ich seinen Geruch aufgespürt. Eine Mischung aus Schweiss und teurem Parfüm. Dieser Spur würde ich stets zu folgen wissen, selbst, wenn er versuchte davonzulaufen. So weit würde es aber natürlich nicht kommen. Ich ging also in die entsprechende Richtung und landete auf dem Platz des Vergnügungsparks. Da stand er, vor der Schiessbude. Seine Frau war bei ihm.

«Guten Abend», sagte ich.

Es war ihm anzusehen, dass er sich schämte. Seine bessere Hälfte schaute nur verdutzt.

«Ich bin Frau Szabó», half ich nach. «Wie schön, dass wir uns treffen.»

«Ah, Sie sind das! Mein Mann hat mir von Ihnen erzählt», sagte sie.

«Gutes, will ich hoffen?», meinte ich lächelnd.

Der Mann schwieg.

«Natürlich. Erleben Sie das Fest zum ersten Mal?», fragte die Frau unbefangen.

«Ja», erwiderte ich. «Es ist ja ganz schön viel los im Städtchen.»

«Das kann man so sagen», sagte sie und lachte. «Werden Sie morgen auch an den Umzug kommen?»

«Wenn ich es einrichten kann …», sagte ich

«Ach, Sie wohnen ja nicht hier. Das pflege ich zu vergessen.»

«Ich manchmal auch», meinte ich scherzhaft.

Die Frau lachte erneut. Mein Patient stand immer noch beschämt daneben. Ihr entging das nicht, weshalb sie versuchte, ihn ins Gespräch einzubinden.

«Wann war denn die letzte Sitzung bei Frau Szabó?», fragte sie ihn, worauf ihr Handy klingelte.

«Ach. Tut mir leid, die Arbeit ruft», entschuldigte sie sich und entfernte sich ein paar Schritte, um zu telefonieren. Vermutlich mit jemandem vom Festkomitee.

Mein Patient und ich standen uns endlich alleine gegenüber.

«Letzte Woche», sagte ich.

«Was?» Er fuhr sich nervös durch die Haare.

«Letzte Woche Dienstag, da hatten wir unsere letzte Sitzung.»

«Ah ja, stimmt.»

«Warum führen Sie mich nicht ein wenig herum?», schlug ich vor.

Nach einigem Zögern ging er widerwillig darauf ein.

«Sie sind nervös. Ist es wegen der Menge?», fragte ich mitfühlend, als wir ins Gedränge kamen, das sich vor der Achterbahn gebildet hatte.

«Weshalb sind Sie hier aufgetaucht?», konfrontierte er mich endlich.

«Aus Zufall», sagte ich arglos.

«Ich bin mit meiner Frau hier. Es ist mir unangenehm, mit meiner Therapeutin zu sprechen.»

«Darum spreche ich zu Ihnen als Privatperson», beteuerte ich.

«Warum haben Sie mich dann nach der Menge gefragt?», wollte er aufgebracht wissen.

«Es kann nun mal schwierig sein, das Berufliche vom Privaten zu trennen.»

Der Patient sah sich um. Vermutlich suchte er seine Frau. Doch zwischen all den Leuten konnte er sie nicht mehr sehen.

«Wo ist sie?», murmelte er zu sich selbst.

Obwohl ich sie längst beim Karussell erspäht hatte – auch sie blickte sich verzweifelt nach ihrem Mann um – log ich: «Ich kann Sie nicht sehen. Bleiben Sie doch noch ein wenig bei mir.»

Der Patient verlangsamte seine Schritte.

«Wenn es Ihnen unangenehm ist, können wir auch gerne an den Fluss. Dort sind vielleicht weniger Leute.»

«Aber meine Frau ist doch hier.»

«Vergessen Sie Ihre Frau.»

Mein dreistes Traktieren hatte die erhoffte Wirkung: Er sah mich sprachlos an und war so überrascht, dass er sich problemlos in die gewünschte Richtung zerren liess. Erst, als wir dem dichten Gedränge längst entflohen waren, fasste er sich.

«Was wollen Sie von mir?», fragte er leise.

«Ich will, dass Sie sich entspannen. Und nicht mehr an das Fest denken.»

«Aber wie denn? Wir sind doch mittendrin.»

«Sind wir das? Ich fürchte nicht.»

Mittlerweile war das nahe Plätschern des Flusses zu hören. Vor uns tauchte eine Bank auf, die wir in Beschlag nahmen. Ich blickte mich um und war zufrieden. Am Uferweg war niemand zu sehen.

«Sie drohen Sich in Ihrer Beziehung zu verlieren. Wann haben Sie das letzte Mal an Ihr eigenes Vergnügen gedacht?»

«Was wollen Sie damit sagen?» Der Patient sah mich misstrauisch an.

«Ich habe doch Ihre Blicke bemerkt.» Mit diesen Worten rutschte ich näher zu ihm. Er rührte sich nicht.

«Es wäre mir lieber, wenn Sie wieder als Therapeutin zu mir sprächen», meinte er. Seine Stimme zitterte leicht.

«Wie gesagt, diese Dinge sind nicht immer voneinander zu trennen. Entschuldigen Sie.» Ich legte den Arm um ihn. Er versuchte ihn wegzuschieben, doch mein Blick hatte ihn bereits gebannt. «Es ist verwunderlich», fuhr ich fort, «dass Sie sich in die Nöte und Mühen Ihrer Frau ziehen lassen. In Ihnen steckt doch so viel Grösseres als dieses Fest.»

«Meinen Sie?», fragte er mit grossen Augen.

«Oh ja. Ich erkenne sowas.»

«Was steckt denn in mir?»

«Das werden wir sehen …»

Sein Widerstand brach, und ich spürte, wie er sich unter meinem Griff entspannte. Das war der Augenblick. Ich zog ihn zu mir heran und flüsterte ihm ins Ohr: «Sie werden jetzt einen kleinen Stich spüren. Aber sorgen Sie sich nicht.»

Ich fuhr meinen Stachel aus, drückte den Patienten an mich und drang in ihn ein. Als ihn der Schmerz durchfuhr, wurde er bleich und zuckte zusammen. Aber er wagte nicht, sich zu wehren. Als ich fertig war, schob ich ihn abrupt von mir weg und wandte mich ab. Ich fühlte mich befriedigt, wollte es aber nicht zu sehr zeigen.

«Was haben Sie da gemacht?» Er tastete seine Brust ab. Doch er war schon nicht mehr ganz bei Sinnen; die Müdigkeit, die ihn überfiel, liess ihn den Stich sofort vergessen.

«Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrer Frau zurück», sagte ich und half ihm auf. Widerstandslos folgte er mir mit schlurfenden Schritten. Es dauerte nicht lange, bis wir sie auf dem Platz fanden.

«Da sind Sie ja», empfing sie uns erleichtert.

«Wir haben nur einen kleinen Rundgang gemacht», erklärte ich, und sie schien damit zufrieden. Ich übergab den schwankenden Patienten wieder in ihre Obhut, bevor ich mich verabschiedete. Auf dem Weg zum Bahnhof spürte ich ein angenehmes Kribbeln im Bauch.

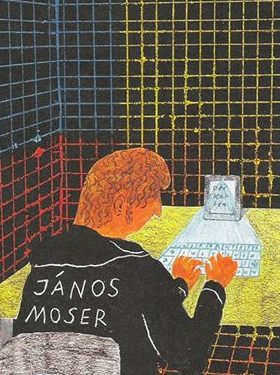

Sie wollen den Stachel sehen? Das würde mich entblössen. Und Ihnen zweitens, so fürchte ich, keinen Mehrwert bringen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen aber gerne erzählen, was am nächsten Tag geschah.

Meine zögerliche Antwort darauf, ob ich denn auch an den Umzug ginge, war nur vorgespielt. Selbstverständlich wollte ich sehen, wie es meinem Patienten erginge, nachdem er die Therapie durchlaufen hatte. Ich pendelte deshalb am folgenden Tag in der Frühe wieder ins Städtchen, wo alles in freudiger Erwartung dem Umzug entgegenfieberte. Die Jungen und Mädchen hatten sich bereits auf dem Schlossplatz versammelt und plapperten aufgeregt durcheinander. Ich stellte mich in die Nähe des Patienten, der in der Rathausgasse auf die Vorbeiziehenden wartete, ohne meine Anwesenheit zu ahnen. Seine körperliche Verfassung hatte sich verschlechtert: Er war bleich im Gesicht und hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen. An seinem Blick erkannte ich, dass seine Gedanken sich zu einem dunklen Knäuel verwirrt hatten. Er hatte nachts nicht geschlafen, genau wie im Traum. Der Stachel beherrschte ihn, eine Mischung aus Lust und Angst liess seine Glieder zittern. Bald wäre es so weit: Aber geschähe es auch zur rechten Zeit? Gespannt erwartete ich den Umzug, der soeben um die Ecke bog. Auf den Gesichtern der Kinder lag ein heiteres Lächeln. Je näher sie heranrückten, desto gespannter wartete ich. Der gestrige Abend sollte seine Wirkung bald zeigen. Und tatsächlich: Kaum hatten die ersten Blumenmädchen den Patienten passiert, brach er mit einem erstickten Stöhnen zusammen. Ein erschrockenes Raunen ging durch die Menge, der Umzug kam zum Stillstand. Genüsslich beobachtete ich, wie einige gute Samariter, die ihm zur Hilfe eilten, mit einem Aufschrei zurückwichen, als er einen Schwall schwarzer Flüssigkeit erbrach. Und was darauf folgte, war sogar noch besser: Irgendjemand schrie etwas von einer Pestkrankheit, sodass die Menge noch unruhiger wurde. Die, die am nächsten beim Patienten standen, wichen vorsorglich zurück. Die übrigen, die die Nachricht gehört hatten, verbreiteten sie durch alle Gassen. Bald war das Chaos nicht mehr aufzuhalten: durch die Angst vor einer Ansteckung getrieben, begannen die Menschen kopflos in verschiedene Richtungen zu rennen, Hauptsache weg vom Patienten, der konvulsivisch zuckte, mit leerem Blick in den Himmel starrend. Als sich die Menge komplett zerstreut hatte, ging ich zu ihm und beugte mich über sein Gesicht. Er war schon nicht mehr er selbst, sondern lediglich eine Hülle. Die schwarze Flüssigkeit hatte seine Kleidung besudelt, doch niemand wollte ihm mehr helfen. Mit Genugtuung spazierte ich zum Bahnhof.

Sie halten mich wohl für grausam und kalt, meinen Patienten so zuzurichten. Er hatte sich Hilfe bei Einschlafproblemen erhofft, war seinen wiederholten Albträumen und schliesslich dem Stachel erlegen. Dass ich seine Träume heruntergespielt und die Visionen, die meine Therapie induzierte, verleugnete, muss Ihnen wie der letzte Hohn vorkommen. Aber ich kann Sie beruhigen: Für ihn selbst war die Erfahrung stimulierend. Wenngleich es für Aussenstehende so wirkte, als ob sich sein Zustand stets verschlechterte, war dies in der Tat nur der äussere Effekt. Der Prozess der Aushöhlung ist zwar mit Schmerzen verbunden, der Lustgewinn für den Gestochenen dafür umso höher; stellen Sie sich vor, alles Leid würde nach und nach aus Ihrem Körper weichen und Sie gerieten in einen Zustand der angenehmen Leere. Zurück bleibt nur ein dickflüssiger Überrest, der Sie noch eine Weile auf den Beinen hält. Das ist es, was sich so manche Menschen wünschen, die überarbeitet, müde, gestresst oder auf irgendeine andere Weise seelisch angeschlagen sind. Vielleicht auch Sie?