Ich gebe nicht mir die Schuld, sondern ihr, der Hand: mit ihr fing alles an, von ihr will ich mich trennen. Dabei begegneten wir uns zunächst im Guten, in Budapest, wo ich kürzlich eine Ferienwoche verbrachte, um Problemen in meiner Heimat zu entfliehen. Die Antriebslosigkeit, durch die sie entstanden waren, folgte mir leider über die Landesgrenze hinweg. Und das, obwohl ich unfreiwillig mein Bestes gegeben hatte, sie abzuschütteln: Der Nachtzug nach Keleti-Pályaudvar hatte aufgrund eines Erdrutsches in Österreich nicht weiterfahren können, worauf ich per Ersatzbus erst bis vor Wien, dann den Rest der Strecke in einem holprigen Ersatzzug gereist war. Ich bin ein Mensch, den unerwartete Strapazen, gerade, weil mich kein grosses Ziel antreibt, schnell durcheinanderbringen. Deshalb waren meine Gedanken noch ganz verknotet, als ich mich am nächsten Tag ins Franz-Liszt-Museum an der andrássy út begab. Dort, in jenem Museum, erblickte ich sie: die Hand von Franz Liszt. Als Bronze-Abguss lag sie in einer Vitrine, edel und bleich, auf einem Samtkissen, neben einem Spazierstock und einer alten Reisetasche. Sofort fielen mir die langen, zarten Finger, die feinen Knöchel ins Auge. Es war, als riefe sie nach mir, diese Hand: Nimm mich, nimm mich von hier fort, ich bin diesen Ort so leid! Mein Platz ist da draussen, auf den Bühnen dieser Welt, und nicht in diesem akademischen Glaskasten! – Mithin dachte ich: Wenn man schon Transportmittel ersetzt, könnte man es doch auch mal mit Körperteilen versuchen. Ja, der Abguss dieser Künstlerhand würde an meinem Arm gleichsam lebendig, während meine alte in dieser Vitrine zu leblosem Material erstarren würde. Ich weiss, das ist nicht besonders schlüssig; aber ich habe meinen Zustand ja oben zu erklären versucht. Hiermit fasste ich also den Plan, mir Franz Liszts Hand anzueignen und meine an ihrer Stelle in die Vitrine zu legen. Der Unterschied, rechnete ich mir aus, würde eine Weile nicht entdeckt werden, bestimmt aber genügend lange, um mir im Klavierspiel einen Namen zu machen, denn selbstredend würde mir Künstlerhand alle Fähigkeiten ihres ehemaligen Meisters übertragen. Ambitionen im Klavierspiel hatte ich indes nie gehabt, nicht einmal während der Schulzeit, als ich ein paar Lektionen genommen hatte. Doch war mir alles recht, um meinem Leben einen Sinn zu geben. War ich nicht aus diesem Grund nach Budapest gereist?

Nun galt es, einige Vorbereitungen zu treffen, sprich Probleme zu lösen: Wie sollte ich unbemerkt ins Museum und an den Inhalt der Vitrine gelangen? Wie den Tausch vollführen? Und vor allem: Wie meine rechte Hand dazu bringen, den Platz anstelle der Liszt-Replika anzunehmen? Mit ihr zu verhandeln, erschien mir aussichtslos. Wer wünschte sich schon ein totes Leben als Ausstellungsstück in einem Museum? Da ich keinen klugen Weg fand, beschloss ich, erst einmal eine Nacht im Hotel zu schlafen. Zwar kam mir im Schlaf nicht der erhoffte Gedankenblitz, doch erzählte mir die Rezeptionistin am nächsten Morgen, sie hätte eine Fee auf dem Tündér-hegy, dem Feenberg, gesehen. Wer, wenn nicht eine Fee würde mir bei meinem Vorhaben helfen? Ohne Umschweife machte ich mich also auf den Weg zum Feenberg. Nach einer halben Stunde Busfahrt durch die Aussenbezirke der Stadt kam ich auf der Spitze des Bergs an, eher ein Hügel. Unter einer Linde erblicke ich einen zerfallenen Brunnen. Die Mauern, kaum mehr zu erkennen, waren von einer riesigen Pflanze überwuchert, in deren Mitte der Schlund hinabführte. Ich rief nach der Fee, in der Schwärze begann es zu rumoren, bevor sich eine riesenhafte Frau aus dem Wasser schob. Eine Fee hatte ich mir kleiner vorgestellt, aber ich kannte ja die ungarischen Feen nicht. Jedenfalls schilderte ich ihr mein Anliegen und sie zeigte sich einverstanden. Dafür wollte sie wissen, was ich mit der Hand vorhatte. Um eine Antwort verlegen, hob ich die Finger ans Kinn, als ich schon ein unvertrautes Zwicken spürte. Die langen Fingernägel von Franz Liszts Hand hatten sich in meine Haut gegraben. Mein Wunsch war in Erfüllung gegangen: Ich besass das Körperteil eines Künstlers.

«Wunderbar!», rief ich aus, und rannte, der Fee die Antwort schuldig bleibend, davon. In meinen Ohren hallte ihr krächzendes Lachen wider.

So weit hatte alles seinen guten Lauf genommen. Mit den langen Fingern von Franz Liszts Hand öffnete ich nicht nur problemlos Bierflaschen, ich gelangte auch in die entlegensten Ritzen des Hotelzimmers, um Staub hervorzuklauben.

Aber im Ernst: Ich wollte ja Pianist werden. Als Mittel zum Zweck erprobte ich meine Fähigkeiten am nächsten Tag an einem Bahnhofsklavier, wo sich die Leute begeistert um mich scharten. Zumindest so lange, bis die linke Hand ihren Teil zum Spiel beitragen sollte, die trotz vergangener Schullektionen kläglich versagte. Die Leute lachten und gingen weiter, während ich wie ein getretener Hund davonschlich. Später im Hotel versank ich im Selbstmitleid: Selbst ein Wunder vermochte ich nicht zu meinem Vorteil zu nutzen, ich blieb ein halber Mensch wie eh und je. Doch nein, so schnell durfte ich nicht aufgeben. Ich kaufte mir ein Kinder-Keyboard auf einem Flohmarkt am Freiheitsplatz und nötigte meine unbegabte Hand zu Fingerübungen. Auf diese Weise brachte ich es bis Ende Woche fertig, wenigstens eine einfache Etüde Liszts zu spielen. Trotzdem war alles für nichts, denn was die rechte Hand mit Leichtigkeit schaffte, zerstörte die linke immer gleich mit ihren Wurstfingern. So blieb auch ein weiterer Strassenauftritt ohne Erfolg. An meinem letzten Abend in Budapest sass ich entmutigt in einem Künstlercafé und blickte mit trüben Augen auf die Sachertorte, die zu essen mir verleidet war. Seufzend klopfte ich mit Franz Liszts Fingern auf die Tischkante. Da wurde die Kellnerin auf mich aufmerksam. Sie schenkte mir ein Lächeln und strich mir beim Vorbeigehen sogar über die Schulter.

«Jetzt wirst du mir doch etwas zu nütze sein», flüsterte ich zur Hand und begab mich an die Theke, wo ich mit der Kellnerin ein Gespräch anfing. Während ich die Linke tunlichst in der Jacke behielt, gestikulierte ich mit der Rechten lebhaft. Das Fingerspiel zeigte Wirkung: Die Kellnerin wollte sich verabreden, wir vereinbarten ein Treffen am abendlichen Donauufer. Als ich Ilona, so hiess sie, bei der Margaretenbrücke gegenüberstand, trug sie statt der Arbeitsuniform ein grünes Kleid, in dem sie fast ein wenig wie die Bergfee aussah. Obwohl ich nicht besonders gut darin war, Komplimente zu verteilen oder überhaupt ein Gespräch aufrechtzuerhalten, gingen uns die Worte nicht aus. Als sich der Abend dem Ende zuneigte, wurde ich jedoch müde und nachlässig; so legte ich ihr bei einem Witz lachend die Hand auf die Schulter, nur leider die falsche. Sie zuckte zusammen und blickte mich entgeistert an, als sei ihr plötzlich klar geworden, mit wem sie die ganze Zeit redete. Kurz darauf drehte sie sich ruckartig um und rannte davon. Ich sah ihr verblüfft nach, bis ich meinen Fehler erahnte.

«Das ist alles dir zu verdanken! Wegen dir mache ich mir falsche Hoffnungen!», rief ich gehässig. Mit aller Kraft schleuderte ich die Künstlerhand Richtung Donau, doch wie befürchtet blieb sie an mir kleben. Es gab nur einen Weg: Ich musste die Fee bitten, den Tausch rückgängig zu machen. Am Tag meiner Abreise fuhr ich erneut auf den Berg, um sie aufzusuchen, doch statt eines Brunnens und einer wuchernden Pflanze traf ich auf ein Sanatoriumsgebäude. Taumelnd stand ich vor dem gusseisernen Tor und rätselte, was zu tun sei. Der Zug fuhr in weniger als einer Stunde. Die Not trieb mich zur Verzweiflungstat: am helllichten Tag stürmte ich ins Museum, zerschlug die Glasvitrine und nahm meine alte, liebgewonnene Hand an mich, die wunschgemäss zu einem starren Bronzestück verkommen war. Der Museumsaufseher rief die Polizei. Doch mir gelang es, sein Brüllen noch in den Ohren, den Zug zu erwischen, der in Richtung Schweiz davonraste.

Die geschilderten Ereignisse, besonders die Geschichte mit Ilona und dem Einbruch im Museum, müssen einen etwas überstürzten Eindruck machen. Aber meine Gedankenknoten übertragen sich zuweilen auch auf das Schreiben. Erst ein paar Tage nach meiner Ankunft in der Schweiz habe ich die nötige Ruhe gefunden, um mir die nächsten Schritte zu überlegen. Hinsichtlich meiner Erlebnisse mit Feen wage ich es kaum mehr, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, sollte es auch hierzulande auch andere Exemplare haben, die nicht plötzlich verschwinden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sache auf herkömmliche Art und Weise anzugehen – wobei zu fragen ist, woher sowas kommt – nämlich mit Gewalt. Neben mir liegen ein japanisches Fleischermesser und verschiedene Utensilien, um die zu erwartende Blutung zu stoppen. Beim Gedanken an die bevorstehende Tat wird mir immer wieder schlecht, worauf ich versuche, mir vorzustellen, ich sei danach glücklicher, ohne Hand und Grund zur Sorge. Die alte bliebe mir, wenn überhaupt, als Prothese.

Man wird mir verzeihen, wenn ich hier einfach so abbreche, aber zum Schreiben werde ich danach wohl keine Lust mehr haben.

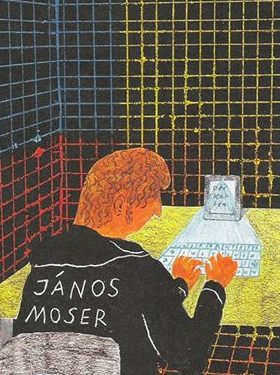

Die Hand

Kategorie: Literatur